前言

湖南花鼓戏是深受人民群众喜爱的一种地方戏曲剧种,它地域特色鲜明,生活气息浓厚,音乐曲调优美,表演形式活泼。更为人们惊叹的是当今活跃在中国民族声乐歌坛上的著名湘籍歌唱家李谷一、张也、甘平、雷佳、王丽达、刘一帧等都有过学习湖南花鼓戏的经历,她们将花鼓戏独有的润腔方法运用到民族声乐演唱中,取得了很好的艺术效果,其演唱婉转动听,轻松自然,小弯小窍灵活,行腔韵味十足,歌曲生动而富有情趣。一个地方剧种竟能出现如此多的歌唱家,不能不称之为奇迹。但奇迹的出现绝不是偶然的,它向我们提出这样一个问题:花鼓戏的演唱方法到底与中国民歌演唱有没有关系?或者说民族声乐的演唱与花鼓戏的润腔是否有着千丝万缕的关联呢?本文通过对花鼓戏曲调演唱的二十一种润腔方法进行剖析,意在为学习花鼓戏演唱和民族唱法演唱的人们提供一些借鉴的经验。

湖南花鼓戏演唱的润腔规律

唱腔是戏曲剧种重要的艺术特色,每一个剧种的唱腔都有其独特的润腔规律。而谱面是不可能详尽地把它标示出来的。花鼓戏也一样,颤、吟、滑等细微处理不可能全标示于谱面,只有掌握并熟练地运用这些规律,才能把唱腔演绎得更加韵味十足。润腔二十一法就是花鼓艺人经过长期的艺术实践,总结提炼出来的花鼓戏演唱的润腔规律。

1、触电腔( ):也称“气震音”。指该音演唱时喉头作急剧颤动,产生强烈快速地颤抖,似触电一般。它常用在《川调》曲牌的“5”“2”音、《打锣腔》中的“2”音和《洞腔》的“3”音上。

):也称“气震音”。指该音演唱时喉头作急剧颤动,产生强烈快速地颤抖,似触电一般。它常用在《川调》曲牌的“5”“2”音、《打锣腔》中的“2”音和《洞腔》的“3”音上。

):指在唱字上和唱句 的尾部作均匀有规律的颤抖,如 同锯条的锯齿一样。它可以说也是一种气震音,但幅度要 小一些,速度也慢一些 ,不是用喉头强烈 颤抖出来的,是气息均匀推 出来 的。如 《野鸭洲》中荷花唱段“金堤柳林披 薄纱 ”,唱词“柳 ”“林”“纱”都在不同部位运用了这种均匀的颤抖 ,描绘出如诗如画的乡村美景 以及青年女子荷花 内心对甜美 爱情的憧憬。

):指在唱字上和唱句 的尾部作均匀有规律的颤抖,如 同锯条的锯齿一样。它可以说也是一种气震音,但幅度要 小一些,速度也慢一些 ,不是用喉头强烈 颤抖出来的,是气息均匀推 出来 的。如 《野鸭洲》中荷花唱段“金堤柳林披 薄纱 ”,唱词“柳 ”“林”“纱”都在不同部位运用了这种均匀的颤抖 ,描绘出如诗如画的乡村美景 以及青年女子荷花 内心对甜美 爱情的憧憬。

):这个符号标记就像一把平放着的牙刷,它形象地告诉我们:开始直着唱,后面颤抖一个小尾巴。这个“俏皮”的小尾 巴可以是颤两下、三下或五 、六下不等 。如 《沙家浜》中李奶奶唱的《山川调》“同志们杀敌挂了花”一句 中的“们”“花”字上都用 的是牙刷腔,先不颤,到尾巴时颤几下,旋律风格鲜明突出,余味无穷。

):这个符号标记就像一把平放着的牙刷,它形象地告诉我们:开始直着唱,后面颤抖一个小尾巴。这个“俏皮”的小尾 巴可以是颤两下、三下或五 、六下不等 。如 《沙家浜》中李奶奶唱的《山川调》“同志们杀敌挂了花”一句 中的“们”“花”字上都用 的是牙刷腔,先不颤,到尾巴时颤几下,旋律风格鲜明突出,余味无穷。

):该符号告诉我们前后平直 的唱,中间来一个颤抖,多用在湘中羽调的羽音上。《刘海戏金蟾》中刘海上场导板最后一个长音“6”,就是在平直的音中来一个颤抖 ,后又直着唱,以下滑音而结束。旋律鲜活而富于动感 。

):该符号告诉我们前后平直 的唱,中间来一个颤抖,多用在湘中羽调的羽音上。《刘海戏金蟾》中刘海上场导板最后一个长音“6”,就是在平直的音中来一个颤抖 ,后又直着唱,以下滑音而结束。旋律鲜活而富于动感 。

):它与牙刷腔正好相反,先颤后直着唱,多用于散板。《五更劝夫》中“三更里”的“里”字就是先颤后直的唱法,使唱腔极具哀怨色彩。

):它与牙刷腔正好相反,先颤后直着唱,多用于散板。《五更劝夫》中“三更里”的“里”字就是先颤后直的唱法,使唱腔极具哀怨色彩。

):即音乐术语中的渐强 。为了情绪、气氛或某一语气的需要,开口轻唱,再逐渐加强 ,达到意想不到 的效果。特别是甩长腔的时候 ,用弱、稍强、中强、非常强这样一个过程,展示演员的艺术表现力,获得很好的现场效果 ,博得观众长久的掌声 。

):即音乐术语中的渐强 。为了情绪、气氛或某一语气的需要,开口轻唱,再逐渐加强 ,达到意想不到 的效果。特别是甩长腔的时候 ,用弱、稍强、中强、非常强这样一个过程,展示演员的艺术表现力,获得很好的现场效果 ,博得观众长久的掌声 。 ):即音乐术语中的渐弱 。可以用于一个音的变化,也可用在词与词或腔与腔的过渡 ,以及情绪低落、环境冷清 的地方 。如 《汉 宫怨 》中许平 君劝刘 郎的那段 唱,用了大量的下坡腔 ,表现 了人物在 生命快 终结时对亲爱者的留恋和企盼 。又如 《芦林会》中的 “来来来 ,夫妻们但看桥底 下的水 ,水也流不绝 ”,它的每一句落音 ,都是从强到弱 的,表现 了暂时 的绝望和 失落 以及对将来 的憧憬 。

):即音乐术语中的渐弱 。可以用于一个音的变化,也可用在词与词或腔与腔的过渡 ,以及情绪低落、环境冷清 的地方 。如 《汉 宫怨 》中许平 君劝刘 郎的那段 唱,用了大量的下坡腔 ,表现 了人物在 生命快 终结时对亲爱者的留恋和企盼 。又如 《芦林会》中的 “来来来 ,夫妻们但看桥底 下的水 ,水也流不绝 ”,它的每一句落音 ,都是从强到弱 的,表现 了暂时 的绝望和 失落 以及对将来 的憧憬 。 10、后闪音:在一个音后闪出一个或两个短暂的音符,如同后装饰音,但没有写在谱面上。因为花鼓曲调的小弯小窍很多,谱曲者不可能写得那么详细,全靠演员自己去琢磨。恰巧花鼓戏的味道就出在这里,不闪一下或两下不过瘾。

11、鹿角腔:即前、后装饰都有,一般也不写在谱面上。如“前”这个字唱5音,那么它的前面用3音来装饰,后面用65来装饰。花鼓曲调中这种装饰很多,如果全标记出来,谱面就像到处开满了鲜花,好看不好念,复杂而难唱,拐不过弯来。

):即字音的音线走向如同球抛出去后就掉下来,极富动感,起到了强调某些字或某种情绪的作用,这也是民歌唱法中惯用的手法。如《阳雀调》“一更里来小尼姑坐禅堂,心中思想年少郎”,“里来”“心中”后面都有抛腔。又如《桃花汛》中的“河湾里丝草根连根”唱段的“草”字上,来了一个抛腔,使这句旋律出现了一种强烈的动感,表现了人物焦虑的锗。再如《喜脉案》的皇帝唱“可怜她”的“可”字上抛了一下,表达了对女儿深切的关爱与思念。

):即字音的音线走向如同球抛出去后就掉下来,极富动感,起到了强调某些字或某种情绪的作用,这也是民歌唱法中惯用的手法。如《阳雀调》“一更里来小尼姑坐禅堂,心中思想年少郎”,“里来”“心中”后面都有抛腔。又如《桃花汛》中的“河湾里丝草根连根”唱段的“草”字上,来了一个抛腔,使这句旋律出现了一种强烈的动感,表现了人物焦虑的锗。再如《喜脉案》的皇帝唱“可怜她”的“可”字上抛了一下,表达了对女儿深切的关爱与思念。13、下滑腔( ):即音向底处滑。此方法运用很广,特别是打锣腔的“3”音用得比较多,成为花鼓戏的特点之一。如打锣腔中的《嫂子调》上下二个乐句仅Jk,J,节,其中五个小节的“3”音都带下滑音,刻画出小姑桂珍聪明伶俐、活泼可爱的形象,旋律跳跃、生动,娇媚。下滑腔的落音规律为谱面上是“6”或“5”的,但凡都向“3”滑去,是“3”的向下滑到“6”,但’些小音符谱面上是不明确写出来的。

):即音向底处滑。此方法运用很广,特别是打锣腔的“3”音用得比较多,成为花鼓戏的特点之一。如打锣腔中的《嫂子调》上下二个乐句仅Jk,J,节,其中五个小节的“3”音都带下滑音,刻画出小姑桂珍聪明伶俐、活泼可爱的形象,旋律跳跃、生动,娇媚。下滑腔的落音规律为谱面上是“6”或“5”的,但凡都向“3”滑去,是“3”的向下滑到“6”,但’些小音符谱面上是不明确写出来的。

14、上滑腔( ):花鼓戏是湖南地方剧种,用方言演唱,湘语系有六声,即阴平、阳平、阴上、阳上、去声、入声。花鼓戏的入声字比较多,演唱时配上由低向上滑的上滑音装饰十分贴切,体现出浓厚的花鼓唱腔风格。如《刘海戏金蟾》中刘海唱词:“日出东来晚落西,换回盐米奉娘亲”中的“日”就是入声字,用了一个上滑的七度大跳。有时为了突出某个字或使旋律花俏、好听,也采用音调上扬的上滑腔,增加美感。如“春季里相思艳阳天”的“思”字,为了突出相思之苦,将这个字先了F倒,加上上滑腔贴切的表达了此情此感。

):花鼓戏是湖南地方剧种,用方言演唱,湘语系有六声,即阴平、阳平、阴上、阳上、去声、入声。花鼓戏的入声字比较多,演唱时配上由低向上滑的上滑音装饰十分贴切,体现出浓厚的花鼓唱腔风格。如《刘海戏金蟾》中刘海唱词:“日出东来晚落西,换回盐米奉娘亲”中的“日”就是入声字,用了一个上滑的七度大跳。有时为了突出某个字或使旋律花俏、好听,也采用音调上扬的上滑腔,增加美感。如“春季里相思艳阳天”的“思”字,为了突出相思之苦,将这个字先了F倒,加上上滑腔贴切的表达了此情此感。

l5、花舌腔( ):俗称“打舌花”,是花鼓戏的一大演唱技巧,运用在曲牌中可增添无限的艺术魅力。如深受人民喜爱的花鼓唱段《放风筝》里就有一长段花舌腔,生动地表现出风筝飘摇忽上忽下、忽左忽右、栩栩如生的形象,给人以无限的遐想,极富韵味。

):俗称“打舌花”,是花鼓戏的一大演唱技巧,运用在曲牌中可增添无限的艺术魅力。如深受人民喜爱的花鼓唱段《放风筝》里就有一长段花舌腔,生动地表现出风筝飘摇忽上忽下、忽左忽右、栩栩如生的形象,给人以无限的遐想,极富韵味。

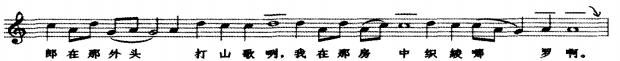

谱例7:

l7、哈哈腔( ):即笑腔,常用在表现人物欢快高兴之时,唱中带笑。如《补锅》中“刘大娘笑呵呵”就有几个哈哈腔在里面。《送货路上》大娘的唱“半夜里笑醒”的“笑”字也是哈哈腔。近年来新创作的一首花鼓戏风格的《哈歌》,将哈哈腔贯穿全曲,生动热闹,观众情绪高涨,演出受到热烈欢迎。

):即笑腔,常用在表现人物欢快高兴之时,唱中带笑。如《补锅》中“刘大娘笑呵呵”就有几个哈哈腔在里面。《送货路上》大娘的唱“半夜里笑醒”的“笑”字也是哈哈腔。近年来新创作的一首花鼓戏风格的《哈歌》,将哈哈腔贯穿全曲,生动热闹,观众情绪高涨,演出受到热烈欢迎。

18、纺车腔( ):多用于长拖腔之中,演唱时好似纺车转动,一圈加一个装饰音。如花鼓戏《沙家浜》中阿庆嫂唱段“芦荡内怎禁得浪激水淹”的“淹”字,如纺车转动了三次,有三个装饰音在里面。演唱时要求轻巧灵活,不夸张,不迟疑,表现出阿庆嫂对十八个伤病员的牵挂和关切。

):多用于长拖腔之中,演唱时好似纺车转动,一圈加一个装饰音。如花鼓戏《沙家浜》中阿庆嫂唱段“芦荡内怎禁得浪激水淹”的“淹”字,如纺车转动了三次,有三个装饰音在里面。演唱时要求轻巧灵活,不夸张,不迟疑,表现出阿庆嫂对十八个伤病员的牵挂和关切。

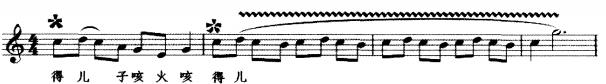

谱例9:

l9、月口腔( ):此润腔方式表达出来的效果就如同旋律演唱中的一个小小休止符。根据需要演员在演唱过程中略作休止处理,目的是为了突出情感,为下面唱腔的发挥作更好地铺垫。如《牛多喜坐轿》中“荷花出水放光彩”的“彩”字一出口就作小小停顿,再接唱下面的旋律,音乐形象倍感光彩鲜活,生动而巧妙。又如花鼓戏《沙家浜》中郭建光的唱“芦花放,稻谷香,岸柳成行”的“行”字也用了月口腔。

):此润腔方式表达出来的效果就如同旋律演唱中的一个小小休止符。根据需要演员在演唱过程中略作休止处理,目的是为了突出情感,为下面唱腔的发挥作更好地铺垫。如《牛多喜坐轿》中“荷花出水放光彩”的“彩”字一出口就作小小停顿,再接唱下面的旋律,音乐形象倍感光彩鲜活,生动而巧妙。又如花鼓戏《沙家浜》中郭建光的唱“芦花放,稻谷香,岸柳成行”的“行”字也用了月口腔。

2O、阳搭子腔(○):这是一种真声搭假声、真假结合的唱法,一句旋律中有几个音用高八度的假嗓子来唱。一般在男声演唱中体现,尤以小生行当最为突出。如传统剧目《访友》中的《梁山调》“梁山伯坐马上用目观看,桃花红李花白一片春光”,这两句落腔都要翻高八度来演唱,乐节后面的音也可以翻高。这种唱法把古老的花鼓戏风格展现得淋漓尽致,同时也表现出小生风流倜傥、英俊潇洒的翩翩风度。

21、疙瘩腔( ):多用于小丑行当,在流畅的旋律中故意形成几个疙瘩,以体现小丑的人物性格特征。演唱时,一口气唱出几个音符,而每个音符都要有小的停顿。如《喜脉案》中胡值的唱腔:“金銮殿前常跑马,皇宫内院倒骑驴。若问我的名和姓,鼎鼎有名的胡太医。出使安南三月整,披星戴月归来急。”其问设置了一连串的疙瘩腔,生动地刻画出胡值恢谐潇洒的人物性格形象。

):多用于小丑行当,在流畅的旋律中故意形成几个疙瘩,以体现小丑的人物性格特征。演唱时,一口气唱出几个音符,而每个音符都要有小的停顿。如《喜脉案》中胡值的唱腔:“金銮殿前常跑马,皇宫内院倒骑驴。若问我的名和姓,鼎鼎有名的胡太医。出使安南三月整,披星戴月归来急。”其问设置了一连串的疙瘩腔,生动地刻画出胡值恢谐潇洒的人物性格形象。

结语

花鼓戏润腔二十一法是多少花鼓艺人经过长期的艺术实践,总结提炼出来的,它凝聚了几代人的心血。这些腔原本存在于花鼓戏的唱腔之中,要靠演员去掌握,去灵活运用,在谱面上是难以表现出来的。因为它“小弯小窍”太多,而这些“小弯小窍”就构成了丰富浓郁的花鼓戏特色。掌握了这些韵腔方法及演唱方面的知识和技巧,能更好地体现花鼓戏浓厚独特的演唱韵味,将唱腔演绎得生动、完美而富有情趣。同时,润腔二十一法对民族唱法的演唱也将起到积极的借鉴作用,它有利于对作品风格的把握与体现,使演唱更具韵味。

学习研究花鼓戏的润腔规律,不仅对发展与创新地方戏曲有益,同时可以不断完善民族演唱的方法,更是孕育和造就李谷一、张也、雷佳、王丽达等人们喜爱的著名歌唱家和民族声乐演员的肥沃土壤和汨泪源泉。

参考文献:

(1)欧阳觉文刘赵黔《花鼓戏唱腔名师指点》【M】湖南电子音像出版社2002年1月第一版

(2)欧阳觉文刘赵黔《湖南花鼓戏名剧名段选》[M】湖南人民文艺出版社2005年7月第一版

研究项目:文化部文化艺术科学研究课题《对当代中国歌坛“花鼓戏现象”的声乐研究》,项目编号:08DD15

何益民:女,湖南艺术职业学院音乐系主任国家一级演奏员副教授

欧阳觉文:湖南省花鼓戏剧院国家一级作曲