引一言

湘西苗剧主要分布于湖南吉首的花垣、凤凰、吉首、古丈等苗族方言区域,其前身具有悠久的历史渊源,据李晋友等有关专家研究资料证明,苗剧的前身是苗族巫师扮成苗族祖先蚩尤,为族民祈福避邪的“蚩尤戏”。相传苗族的祖先为五千多年前骁勇善战的蚩尤,《述异记》中记载蚩尤是“人身牛蹄,四目六手,耳鬓似剑戟,头有角”,后人装扮成蚩尤特有的模样来为苗民驱邪治病。“蚩尤戏”保留在苗族巫坛中,延演至今,这便有了苗剧最初的“雏形”。新中国成立以后,社会相对稳定,人民的生活水平逐步提高,苗寨与外界在生活、文化等各方面也有了更进一步的交流与融合,各种民间文化艺术活动也得到蓬勃发展,为湘西苗剧的诞生和发展提供了良好的环境。最早的苗剧原形为当地苗族民间歌手坐在火塘边自拉自唱,同时做一些生动的比拟动作。1953年,苗族艺人结合苗族的民间歌舞、武术以及苗族歌曲等艺术形式,加入了表演、道白和打击乐器伴奏,将苗族故事《泸溪峒》改编成用苗语演唱的戏剧《团结灭妖》,并于1954年的正月初六在湘西苗族自治区麻栗厂乡进行首演。这部运用苗族语言与素材编创的戏剧,深受苗族群众的喜爱和欢迎,这标志着湘西苗剧的诞生。苗剧初创时并不叫苗剧,而是叫苗语剧、苗歌剧或苗戏,直至1982年才正名为苗剧。

湘西苗剧有近百个剧本,这些剧本大多以真实的历史事件、苗族的民间传说以及苗家人的生活为题材。从这些剧本中,都可以看到苗族的英雄形象,体现着苗族人对本民族英雄的崇拜之情。湘西苗剧立足于苗族传统文化(包括音乐)上,与汉族传统戏剧文化、音乐文化长期结合,不断发展,逐渐形成了它独特的民族艺术特色。本文将从唱腔、曲调、表演、语言等方面的特色,对湘西苗剧的“本体”进行较为详尽的研究与分析,最后对湘西苗剧的传承与保护提出了一些措施和建议。

一、湘西苗剧的唱腔特点

苗剧唱腔曲调由湘西地区的苗族民歌演化而来,是唱词与曲调结合的一种歌唱形式,演唱时常与二胡、扬琴、三弦以及一些苗族器乐伴奏结合,形成多奏时不唱、唱时仅尾音拖腔与伴奏交错三种形式。这种唱腔简便易懂,受人欢迎,从湘西苗剧诞生沿用至今。具体来说,苗剧的唱腔分高腔(韶唔)与平腔(韶萨)两大类,两种唱腔都属山歌体,各具特色。

1.高腔(韶唔)。

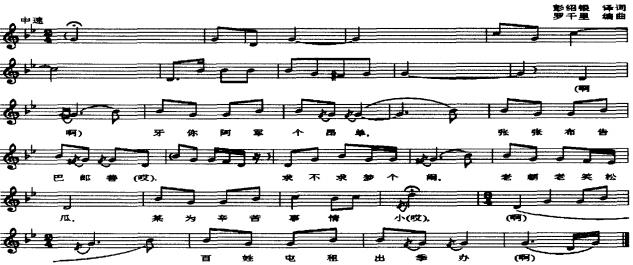

高腔(韶晤)是湘西苗剧中极富特色的一种唱腔。这种唱腔声音高亢、嘹亮,音区较为宽广,旋律起伏大,一般都有引腔、拖腔和装饰音,旋律进行中多为五八度音程上下跳进,高音区多用假嗓唱,发声难度大,加上旋律节奏较自由,近于散板,需要歌者根据所处不同环境,采用真假声结合演唱,对演唱者的唱功要求较高,要有科学的发声方法和足够气息支撑方能完成。而对于演唱者发出的声音,不仅要求音色美而坚实、明亮而有根,而且发长音时也要吐字清晰饱满、不能颤抖,因而苗剧中高腔发声难度大且演唱技巧高,很难掌握。由于高腔要求的声音具有较强而持久的穿透力,且曲调多高亢而热情奔放,婉转流利,因此常用于表达剧中喜悦情节的抒情,给人高亢激情的情绪诠释,富有感染力。为使分析更透彻,现举例如下:

麻栗场高腔

《歹兄朵汝共产党》

注:歌词大意为“苗族同胞受苦受难,喜得共产党来解放”。

此曲是歌者运用高腔演唱,情绪激昂,声音高亢,采用五声商调式,单声部织体。音乐开场伊始有长时值的前腔引入,配上衬词“噢、欧”等作腔,紧接着转向连续的纯五度旋律,节奏采用散板、3/4拍、4/4拍相结合,如行云流水,自由而不散乱,且旋律比较婉转,多处加入倚音、波音等装饰音,具有鲜明的民族特色。

2.平腔(韶萨)

平腔也是湘西苗剧中运用较多的唱腔,曲调简朴,旋律的音区较低且跳动性不大,演唱者用本嗓演唱,多直音唱法和拖腔。平腔具有较强的叙事性,节奏较自由、结构不规整,属于陈述性唱腔。平腔要求吐字结实饱满,演唱者需要在气息支持下,将声腔平直进行,同时闭紧声门形成没有波动与颤音的声音。由于平腔在演唱时较少运用共鸣腔体,声音多半较为自然。平腔按形式分又可以多为十多种。如“韵萨当秋(即接亲调)”、“韵萨送秋(即送亲调)”、“巫师腔(苗族巫师所唱)”等,演唱时由剧情需要选择合适唱腔。如:反映喜悦欢乐的情绪,可用“韵萨当秋”;表现悲哀时,可用“哭腔”;表现反面人物时,则多用巫师腔也就是苗族的巫师音乐演唱者运用这些各不相同的唱腔,进行二度创作,把剧中人物的“喜、怒、哀、乐”演绎得淋漓尽致,成功塑造了人物的音乐形象,在潜移默化中感染观众,具有较高艺术价值。例如:湘西苗剧《团结灭妖》(平腔)

此曲属于分节歌,曲体结构完整,五声宫调式,采用散板形式,一字一音,加入“嗯、哎、哦”等衬词。歌曲前有起腔,中以插句体为连接,又有许多游移音,节奏主要以(XX·)型为主,结束句歌曲需要反复,起到段落连接的作用,曲调粗犷优美,抒情激越,含蓄而不缺明朗。

二、湘西苗剧的曲调特点

1、特殊的旋法。

湘西苗剧的曲调,多从旋律最低的音节(多为主音)开始,音乐亦常结束在最低的音节,如谱例《团结灭妖》。也有一部分苗剧音乐是从全曲中的最高音开始,随后从最高音往下八度音程大跳下来,形成一种直上直下的旋律线,而在曲终时又回到了全曲最低的音节(主音)上来,使得整个曲调的线条形成了波峰型、拱桥型的线条,极具美感。同时,同音反复的使用,使得某个音连续出现三、五次,构成一种特殊的旋律型态,形成了湘西苗剧独有的旋法,突出了苗剧个性。如在湘西苗剧《团结灭妖》(平腔)中就连续出现同音多次反复。

2、大量使用倚音、颤音、滑音等装饰音。

湘西苗剧旋律中调式骨干音周围,常加入大量的倚音,以单倚音、前倚音、上倚音、短倚音居多,多用于将旋律音升高或者降低不到半个音。颤音是苗剧音乐旋律使用中的另一大特色,演唱时需要唱的灵巧而准确,多从主要音开始,或从上下方二度音开始,以回音结束,或者按照乐谱上的小音符结束。湘西苗族婚嫁歌曲中颤音的演唱具较大的随意性,颤音时值通常由演唱者本人根据情感需要而定。滑音是苗剧音乐旋律常见的装饰音,需要歌者在演唱中气息迅速下沉,同时放松声带,使力度削弱,演唱具有一定的随意性。演唱者常常通过滑音来表达各种语气和语调,从而塑造各种人物的神态。如在湘西苗剧《团结灭妖》(平腔)曲终处出现的下滑音即是演唱中需突出的风格特色。

倚音、颤音、滑音等装饰音都是苗剧旋律中的色彩音,若缺少这些特殊的色彩音,苗族音乐独特的风格气质就无法完整地彰显。

3、特殊的节拍强弱规律。在湘西苗剧的旋律中,节拍强弱规律与西方传统的节拍规律有着明显的区别。例如:松乐调

【松乐调】由五声羽调式的(民乐腔)发展而来。民乐腔本身音域不宽,旋律起伏不大,均在小三度音程之间的上下两个乐句中进行。全曲的结构两头松散、中间紧凑,节奏中常常使用两拍附点、一拍附点、-/k等节奏,其中两拍附点、一拍附点型为最典型的节奏型,加上小过门以后,提高了曲调的戏剧性。苗剧的节奏与其他剧种不同的是在2/4拍中的后半拍或后拍,比它的前一拍强,另外苗剧中3/4拍的力度处理为“强、弱、次强”,这与西方传统3/4拍力度处理为“强、次强、弱”的节拍强弱规律有明显的区别。

三、湘西苗剧的语言特点

在苗剧中有两种舞台语言。一是极具地方特色的苗语,比较口语化,

二是以汉语和地方方言为舞台语言,多采用汉族剧种演出形式,同时在用汉语的同时,又夹杂着当地方言(例如“嘎婆、嘎公”指的是外婆外公、“佬佬”指的是小孩、“了啦”指的是哎哟)。《团结灭妖》第三幕第一场德麻上场时,就采用了汉族剧种的“自报家门”的程式。例如:

德麻:(白)我,名叫德麻。周岁乳儿就丧父母,全靠婆婆抚养我成长。现在婆婆年迈多病,身体虚弱。今天我看天气晴和,不免上山砍柴,换得米来孝敬婆婆。

以苗语和地方语言为舞台语言,增加了舞台效果,更加增添了独特的区域特色与民族特色。以汉语和地方方言为舞台语言,则适应当代城乡观众的审美趣味,在更高层次上为广大观众所喜闻乐见,在直白易懂之中更增添了无穷趣味。

四、湘西苗剧的表演特点

湘西苗剧的舞台表演程式迄今未能形成固定的模式,大多是根据剧目的需要来确定。而其中动作的来源有以下几种:

1.从苗族生活中直接吸收。如唱歌,走路、站立等姿势:苗族妇女在走路时的摆手动作,就分单摆手、双摆手:单摆,一只手下摆,一只手扭腰,这种动作适用背篓走路:双摆则为双手下摆,两只手掌微翘,随手臂而摆动,适用于妇女欢乐,跳跃的情绪。又如在唱歌时,有托腮的习惯。托腮共有三种——全托、半托、假托:全托为用一只手五指并拢,手全部托住腮部;半托只是用一只手的手指贴住腮部;假托只是虚拟的托腮动作,多用于对歌。

2.从苗族巫师祭祀的动作中提炼。如在作法师时的同边手,在同边手的基础上加矮步提炼出一些反面人物的动作。

3.从苗族舞蹈的动作中提炼发展。如苗族鼓舞动作中提炼出来的大摆手(双手上摆)的动作。

4.借鉴,吸取汉族戏曲的程式表演。如有的直接运用戏曲中的亮相,抱拳等动作。

五湘西苗剧的保护与传承

苗剧是中国苗族唯一被载入《中国戏曲剧种辞典》和《辞海》的剧种,它在历史的洪流中以其顽强的生命力生存下来,并得到发扬光大。如:1979年花垣县苗剧团表演的苗剧《带血的百鸟图》多次获得了国家级奖励、1989年花垣县苗剧团演出的《雅黛与那卡》荣获全国少数民族电视戏剧大奖赛二等奖。湘西苗剧具有独特的艺术特色,它不只在唱腔和曲调等方面独具匠心,有着浓郁的地方特色和民族风味;同时由于植根于本民族悠久历史和传统文化的肥沃土壤之上,湘西苗剧还有着特殊的文化功能和丰富的文化内涵。

上世纪九十年代,在外来文化的冲击下,加上经济落后的限制,传统的湘西苗剧已经逐渐失去了过去的辉煌,剧团数量急剧减少,传承面临着严重的困难,事实上已经处于濒危状态。针对上述问题,我们可以从以下几个方面采取措施对湘西苗剧进行保护和传承:

1、建立相关机构,组织相关专家对湘西苗剧进行深入的研究与分析,将搜集到与湘西苗剧有关的文本、音像资料、服装道具进行整理保存,建立网络档案,并利用互联网进行大力宣传。

2、相关的机构出台相关的律法,并进行文化培养与保护。

3、对剧种的传承人进行重点保护,并成立相关的艺术培训班,鼓励年轻人了解学习苗剧,为苗剧的传承做好充分准备。

4、加大对湘西苗剧的宣传力度,举办湘西苗剧艺术节,邀请其他各个地区的艺人参加,有利于湘西苗剧能够更好的传播、改进与发展。

湘西苗剧是苗族原始的民族文化加工成的现代剧,是尚未定型的新剧种,它以丰富的剧目,记录着苗家人的历史;委婉高亢的唱腔,带有苗味独特的演唱,唱出了苗家人的民族特色:用地方色彩的语言、生活化的表演,来演绎苗家人的生活,是苗族艺术文化宝库中一颗璀璨的明珠。笔者希望有更多的人来了解和研究湘西苗剧,让苗剧得以承传并发扬光大。

参考文献

[1]吴应举,[2]湖南苗剧基本特征泛论[J],[3]民族艺术,1990。(01)

[2]刘必强,[5]现代苗戏的产生与发展试谈[J],[6]贵州民族研究,1993,[7](01)

[3]杨鸩,[9]苗汉文化撞击整合的产物——苗剧源流发展的一种解释推断[J],[1O]贵州民族研究,1993,(01)

[4]张子伟,[12]试论古典苗剧的发生[M],[13]艺海编辑部1996,(02)

[5]王天若,[15]广西苗剧浅谈[J],[16]民族艺术,1990,(02)

[6]唐璜科,[18]湘西地方戏音乐[M],[19]贵州民族出版社,[20]1996

刘洁:(1981_-_) 女硕士讲师怀化学院音乐系理论教研室主任。

基金项目:本文为湖南省哲学社会科学基金项目一般项目(文化生态学视角下的湘西苗族音乐研究)研究成果,课题编号:2010YBB261。