三棒鼓,又称“花招鼓”、“丧棒鼓”、“平台花鼓戏”、“三杖鼓”、“花鼓子”、“花鼓”、“打花鼓”等。三棒鼓属花鼓类,而花鼓是我国广大人民群众所喜爱的艺术形式,在我国许多地区广泛分布,如黄河流域的陕西、甘肃、河南、河北、山东、山西,长江流域的四川、湖南、湖北、安徽、江西、江苏、浙江等地区都有分布,但总体而言以南方居多。

沅江三棒鼓作为三棒鼓的分支,与土家族三棒鼓和汉族其他地区传统的三棒鼓(如湖南、湖北等地汉族地区)有同有异,在当地影响深远。

1 历史渊源

三棒鼓历史悠久,相传产生干唐宋时期。Ⅸ中国民间艺术大辞典和《中国音乐词典》中三棒鼓词条有相似的描述:一种技艺性歌舞、曲艺。盛行于湖南、湖北等省。……唐代有称“三杖(鼓)”的。宋代陈《乐书》记载;“唐咸通中有王文举好弄三杖,打撩万无一失,近世民间犹尚此乐。”元代有“花棒鼓”,明代以来才始称三棒鼓。纲鉴》载:唐朝有个名叫吴月坚的“手抛三个木棒”,“唱司出口成章”。

《沅江县志》记载:清初,三棒鼓、渔鼓两项曲艺最受群众喜欢,流行甚广。三棒鼓相传在明清时期由湖北传入,县境赤山等地最为流行。三棒鼓旧时是一种乞讨工具,自然灾害和社会现状逼迫着身怀绝技的劳动人民拿起三棒鼓流浪四方,用手中的三根帮子乞讨过活,这也大大推动了三棒鼓的流传推广。县志》记载:1980年春节,全县出动包括34班三棒鼓演员等近两万人表演,观众达数十万人次。可见当时民间艺术蓬勃发展,三棒鼓广受欢迎。

在采访途中,我听到这样的传说:明朝时期,武艺高强的苏子健、苏兰雕两兄妹扮作三棒鼓艺人,一举攻破地方富豪占据的九大华府城,劫富救贫。两苏被认为是三棒鼓的祖先。而沅江三棒鼓的始祖则多被认为是已故的赤山龙虎林场人涂小凤,据说他曾在湖北洪湖学艺,后回家乡传道授业,所带学徒两百有余,影响颇大。

2 表演形式和特色

沅江三棒鼓是一种通过自耍自编自唱自敲的方式,将杂技、演唱、表演融合而成的民间曲艺形式,其表演一般分为两人或三人,最初表演者为一男一女,男人掌鼓,女人掌锣,后逐渐演变成师徒两人的合作演出。表演不分角色,打鼓的被称为上手,打鼓、丢棒(球、刀)、演唱同时进行,是表演的核心。敲锣的称作下手,主要是配合上手伴奏伴唱。三人表演,则有一人专门丢刀杂耍,伴唱附和。

音乐形态上,三棒鼓的曲调相对固定,每一种不同的风格采用相对固定的曲调演唱,以不变应万变。

方言演唱,俗而不烂,别具韵味。民谣常说“十里不同风,五里不同音”,建立在大众口语基础上的民间曲艺,通俗易懂的方言更易被老百姓接受。“区别这些地方戏的最显著的特征是方言而不是声腔…….声腔可以随方言改,方言却不肯随声腔改”。

唱词方面,词谱分为根据史诗,传说等改编而成的老本子和创作者即兴表演、脱口而出并以褒扬为主的脱口赞。三棒鼓之初作为“讨米家什”,表演者为解决生计背着行囊挨家挨户表演,称之为“缘门”,到各家各户一般先唱随口赞,迎合主人喜好。如果听众有要求,再打一处老本子。

表演工具:民间流传着“一棒三个眼,内方外叉圆,三九二十七个钱,拿起到处玩。”三棒鼓道具要求严格,鼓架为三尺三,双面牛皮鼓需七寸三,棒子七寸半,一个棒子上有四个眼,每个眼需分别镶嵌三枚铜钱。三根棒子的表演招式众多,如“刘海砍樵”、“毛国金打铁”、“满妹子纺棉纱”、“猴子打跟头”、“鲤鱼跳龙门”、“张飞跨马”等。

形态结构:曲谱一般为。逢四行腔,唱词多为“五、五、七、五”字句,调式最为“徵调”。意为每四句为一板,每一板歌词字数为五五七五,锣鼓节奏为三一五三一。如《陈木匠做官》选段:锣鼓啼悠悠/个位听从头/听陈木匠把官做/故事有情由/康熙八年间/有个陈朝善/家住河南南阳县/家财有万千……

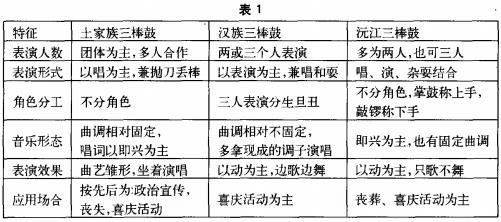

相比汉族其他地方的三棒鼓与土家族三棒鼓,沅江三棒鼓有同有异见表l。

沅江三棒鼓不同于完全意义上的汉族或土家族三棒鼓。究其原因,与沅江市的天然地理位置和历史人文内涵有着紧密联系。沅江市位于湖南省北部,濒临洞庭湖滨,衔湘、资、沅、澧四水,迄今已有l500多年历史,是洞庭湖区最早的县治之一。早在五千多年前,现境内漉湖等地已形成原始部落,春秋战国时期,沅江成为了湘楚文化的重要发源地。赤山岛位于市西北沅、澧二水汇合处,四面环水,是洞庭湖西部的一个狭长小岛,近山近水的地理环境导致沅江人民能方便与外界沟通交流,三棒鼓也随之传播。同时,深厚的人文内涵将三棒鼓吸收并进行本土化的改造,使其适合本土群众的需求。

3 沅江三棒鼓的功能转变

三棒鼓集唱、耍、打一体,具有娱乐、审美、宣传、新闻传播等众多特征,但随着社会的发展,沅江三棒鼓的功能发生了一系列的改变。

3.1娱乐功能

“唱起三棒鼓/实在学得苦/瞒着爹妈买锣鼓/出门请师父”这是我在采访赤山老艺人苏克钢时,苏老先生总结学艺经历的三棒鼓词。技术要过硬,唱功需磨练三棒鼓词长则上百板(四句为一板),短则几十板,随口赞更需要演员的口头表达、反映和应变能力。三棒鼓最初确实能为艺人们带来经济收入,艺人学习的初衷或许有异,但是要想赢得适当回报,表演必须以趣味性第一,用风趣朴实的语言表达思想,观众才会心悦诚服。

如今,三棒鼓的娱乐功能已逐渐丧失,“娱乐至上”的时代,面对多元文化的冲击,大家有了更多的选择,电影电视等科技的进步加上流行音乐的盛行,三棒鼓早已不再是人们农闲之余唯一的娱乐方式。

3.2宣传教育功能

三棒鼓工具简单、表演方便、能深入群众,田野乡间或者大街小巷都能成为艺人们自由表演的舞台,这也是三棒鼓能在文革H湖例外的存活下来的重要原因。在孙畅人等老艺人创作的三棒鼓新词《赤山是个好地方》中:锣鼓叮当响/4,调唱开腔/歌儿不唱别地方/单表俺赤山/赤山好地方/俗称渔米乡/八百里洞庭翻金浪/宝岛嵌中央……整首三棒鼓词就是一张赤山的旅游宣传单,将赤山的历史现状、人文景点用通俗易懂的语言概括起来。

从很多三棒鼓的歌词手抄本看,三棒鼓词多有明显的思想教育作用,如《劝世文》:为民把国报/为官担国保/为父必须把子教/为子要行孝/百事孝为先/忠孝两双全/父母恩情大如天/忠孝心不变/为人要知晓/要知父母劳/父母恩情比天高/听我书中表……一首劝世文》化深刻为浅显,教育世人为善为忠为孝。

随着社会的发展,接受和传播信息的渠道愈发多样,三棒鼓重要的政治宣传功能也渐渐淡化,相比三棒鼓,报纸、广播、电视、网络等手段带来的宣传教育作用似乎更加简便快捷。

3.3文化传承功能

13耳相传的民间文化,书面记载少,用通俗的花鼓形式表现民间文化的三棒鼓作为文化传承的有力载体,保留民间风俗和历史的同时,也大大传播了主流文化。

三棒鼓的表演是一种力量与技艺的融合,表演时,艺人们装束朴素自然,一切取自生活源自生活。三棒鼓的朴素的审美体验不仅体现在形式上,更体现在语言、形式、人物、内容等方面。沅江三棒鼓在红白喜事上使用较多,艺人们用随口赞表达对亡者的悼念,歌声凄戚,歌者动情,听者泣泪。而在红喜事的演艺上,三棒鼓则采用完全不同的曲调,用热烈的花鼓为一对新人送上美好的祝福。这些说明了三棒鼓所折射出来的沅江人民对于生与死的态度。

沅江三棒鼓成为沅江人民表达思想的一种方式,集中表现了沅江人民勤劳积极的性格内涵、质朴大方的审美取向。但是随着该非物质文化遗产的渐渐消失,民间文化面临失传的危险。

4融入主流文化。保护民间曲艺

社会飞速发展,烙着“俗”字印痕的三棒鼓却愈发遭到冷落。老艺人逐个去世,在现代媒体电视电影的强烈冲击下,年轻人对此不屑一顾,地方领导对非物质文化遗产的保护不重视……据调查,解放初期会三棒鼓的艺人有300余人,现今却不足20人,最长者是85岁的苏志刚老人,最年轻的是47岁的康志文。笔者认为,要想抢救并传承民间文化,唯一的途径是其与主流文化融合。

“在教学过程中,无论政事地,还是数理化,我以曲艺(其中的一种,又叫三棒鼓或者花鼓)教学生记故事或公式等,都收到了很好的效果。”湖北的彭文前老师将文言文改成三棒鼓词,大大提高了教学水平。恩施艺人向前和参加湖南卫视“谁是英雄”栏目现场表演三棒鼓丢刀技艺,后又被“乡村发现”栏目采访。媒体的报道大大提高了艺人的知名度,推广了民间曲艺。

以上事例启示我们,沅江三棒鼓融入主流文化首先应该使传统的自娱自乐模式的三棒鼓走向市场化。文化馆或者相关部门可以从服饰、道具、音乐、布景等方面对三棒鼓进行整体而全面的包装,在保留本土艺术原汁原味的基础上,加入流行元素迎合大众口味;增强与媒体的联系,通过现代媒体扩大其影响;成立民俗艺术团等团体,倡导学习、广泛招生,保证三棒鼓后继有人;指定专门人员或部门系统调查研究三棒鼓,加强文字和影像记载;建立专门的三棒鼓表演场所,如北京茶楼里含灯大鼓艺人每天都会固定时间表演,可借鉴此形式;三棒鼓可以与沅江正在发展的旅游有机结合,在如洞庭渔火节等大型政府或者民间活动中,三棒鼓都可以作为地方特色的民间艺术出现……

中国五千年久远的历史所带来灿烂的非物质文化遗产,是人类文明史上一颗颗璀璨的明珠。非物质文化遗产是地域文化与民俗精神的结合体,无不浸润着各自的审美情趣,其整体价值是非物质文化遗产及其扎根、生长、发展的人文环境和自然环境。三棒鼓作为地方非物质文化遗产,他表现了蕴藏在文化底层的历史、社会形态和民间文化,其艺术的价值不只在于三棒鼓这种曲艺本身,最为重要的在于以三棒鼓为聚合点而构建的传统美学特质及哲学意味,贯穿于中华亚文化的发展当中。因此,保护、传承三棒鼓,弘扬民族文化已势在必行。

参考文献

[1]宋俊华.非物质文化遗产特征刍议[J].江西社会科学,2006(1).

[2]范敬军[译].联合国教科文组织关于保护语言与文化多样性文件汇编[M].北京:民族出版社,2006.

[3]郑传寅.传统文化与古典戏曲[M].湖南人民出版社,2004(1).

[4]路应昆.戏曲艺术论[M].北京广播学院出版社,2004(2).